中国书法,是以汉字为承载基础,以毛笔为书写工具,具有四维特征的抽象符号艺术。五千年来,从象形字到会意字再到形声字,无论汉字如何演变,中国书法由始至终都是重要的参与者、表现者。从朴拙繁复的甲骨文钟鼎文,到秦篆汉隶及草楷行等后世书体,中国书法的结构愈来愈抽象,表现形式越来越丰富,最终形成了自成一体的独具特色的艺术形式和艺术语言,并与汉字一道,传递着一个民族的历史、文化、知识、思想,给我们以心灵的冲击和崇高的美感。从这一角度上讲,中国书法就是中华文明的基因,是一个民族的文明荣耀。

发于乡间村落,咏于江风白露,舞于月下乔木。那一根根不同质感不同风格,被注入了万千气象无穷活力的墨色线条,积淀着商周秦汉的凝重雄浑,缤纷着魏晋唐宋的文采风流,在中华文明五千年的浩瀚长河中,正发散着无与伦比的璀璨之光,也必将彰显当今时代的文明辉煌。

一、唐代蓬溪书法

蓬溪县境内,最早有县治地,在唐高宗永淳元年(682)正月十七日(3月1日),析方义县(治今遂宁市船山区)北境,置唐兴县。治所在蓬川(今蓬溪县鸣凤镇翔凤下寺)。唐先天二年(713),治所迁赤城山下(今蓬溪县赤城镇茶店子)。唐天宝元年(742)八月二十四日(9月27日),改唐兴县为蓬溪县。蓬溪县名的由来,《太平寰宇记》载:“蓬溪县取邑内蓬溪为名。”

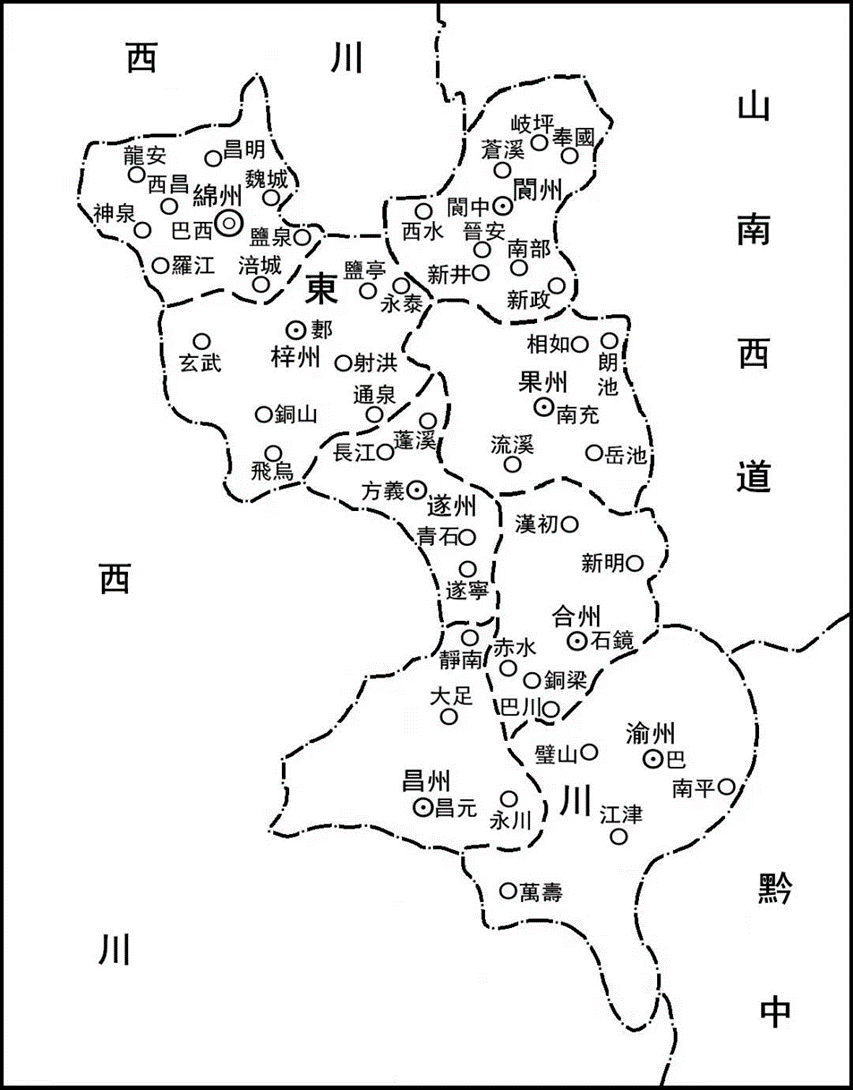

▲唐代剑南东川辖区(761年)

唐代以前,蓬溪尚未单独立县。由于史料缺失,生活在蓬溪这块土地上的先民们创作的书法,今已无迹可寻了。

蓬溪县境内,现存最早的书法作品是唐代蓬溪县新开寺书法石刻题记,时间是唐德宗贞元元年(785)四月十五日,唐代楷书,弥足珍贵。题记为:“右弟子黄才光及妻,菩萨戒行女李波若行施金薄彩色钱一十五千文,愿百病除。善夫黄才光,男女大小,各乞平安。同施助成功德。德贞元元年太岁乙丑四月十五日工毕,丘悟达施地,修造匠王离尘,妆人谭宝积。”

▲蓬溪县三凤镇新开寺摩崖石龛内唐代贞元元年书法石刻

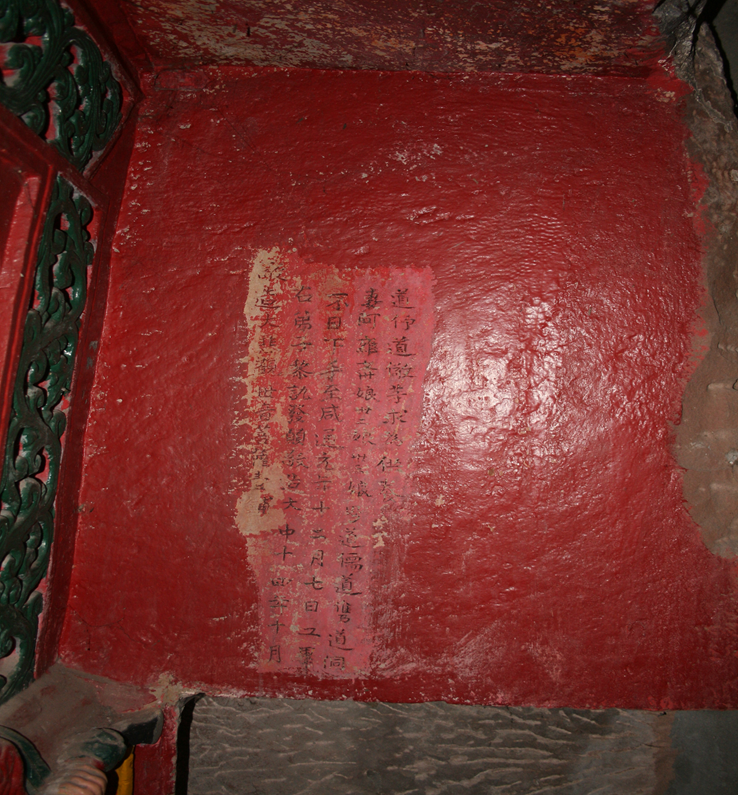

在新开寺一号摩崖石龛内壁,还有一唐代咸通元年书法石刻,时间为唐懿宗咸通元年(860)十二月七日。题记为:“道佇道儆等求为供养, 妻阿雍斋娘、世二娘、世三娘, 男道孺道隽道侗不日下手,至咸通元年十二月七日工毕。右弟子黎訅发愿敬造,大中十四年十月,敬造大悲观世音菩萨壹铺,□□□□□□施钱五百文。”

▲蓬溪县三凤镇新开寺摩崖石龛内唐代咸通元年书法石刻

二、宋代蓬溪书法

两宋时期,蓬溪进入全盛时代。其时蓬溪县人口、疆域大体同唐代。当时蓬溪经济繁荣,人才辈出,多处文化遗迹存留至今,众多文士名流留名青史,无数诗文佳作流芳后世。

“忆昔赵宋全盛日,小邑犹藏万卷书”。宋时蓬溪有20余人考中进士,涌现出冯楫、谢金等精英人物,均有诗文集行世。外籍名人文同、李壁、魏了翁等,都在蓬溪留下了诗作,白塔、宝梵寺、卓筒井等,也都创建于宋代,享誉至今。

宋代蓬溪著名书法家有赵沂、冯耘和王鈜等人。

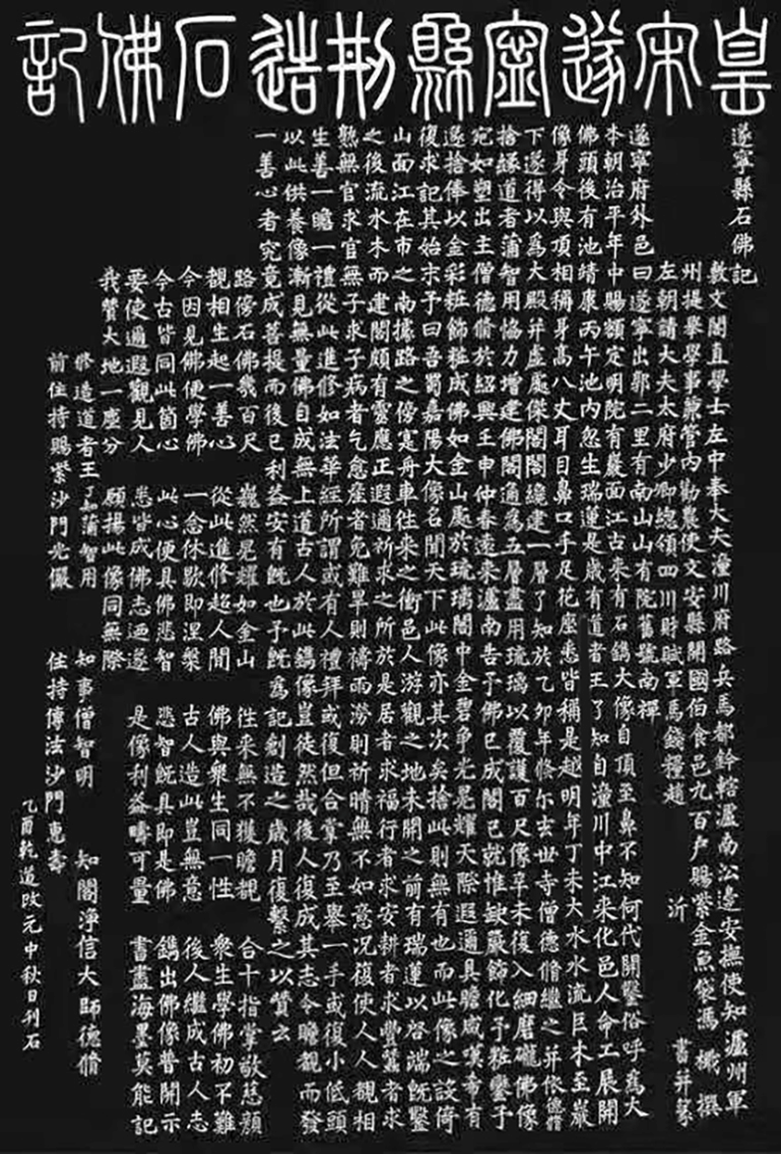

赵沂,宋代蓬溪县人,宋徽宗宣和三年(1121)进士,官至左朝请大夫、太府少卿、总领四川财赋军马钱粮。善书法,曾书写遂宁县创造石佛寺记碑文,精美绝伦。石佛寺,又名大佛寺,位于今重庆市潼南区定明山山麓,创于唐咸通年间(860-873),初名“定名院”,又名“南禅寺”。寺内古壁上存有历代名人题咏,颇有艺术价值。景区内的摩岩饰金大佛高达27米,是全国最大的饰金大佛,居世界第8位。蓬溪进士冯楫曾捐资为大佛饰金,并撰写了《皇宋遂宁县创造石佛记》一文,由赵沂书写刻碑,至今仍存。

▲宋代蓬溪进士冯楫撰、赵沂书《皇宋遂宁县创造石佛记》

冯耘,宋代蓬溪书法家,宋宣和中以从政郎,官资州州学教授。蓬溪县大佛寺,位于今大石镇,旧名净戒院,唐乾宁年间建,初名大轮,宋改净戒,宣和五年(1123)重修。宣和五年六月十八日,中散大夫、遂宁府知府李孝端撰《遂宁府蓬溪县净戒院记》,冯耘为之书。其碑今存。此可参见胡传淮撰《蓬溪大佛寺宋碑发现记》一文。

▲宋代蓬溪书法家冯耘书《遂宁府蓬溪县净戒院记》残碑

▲大佛寺宋代石刻

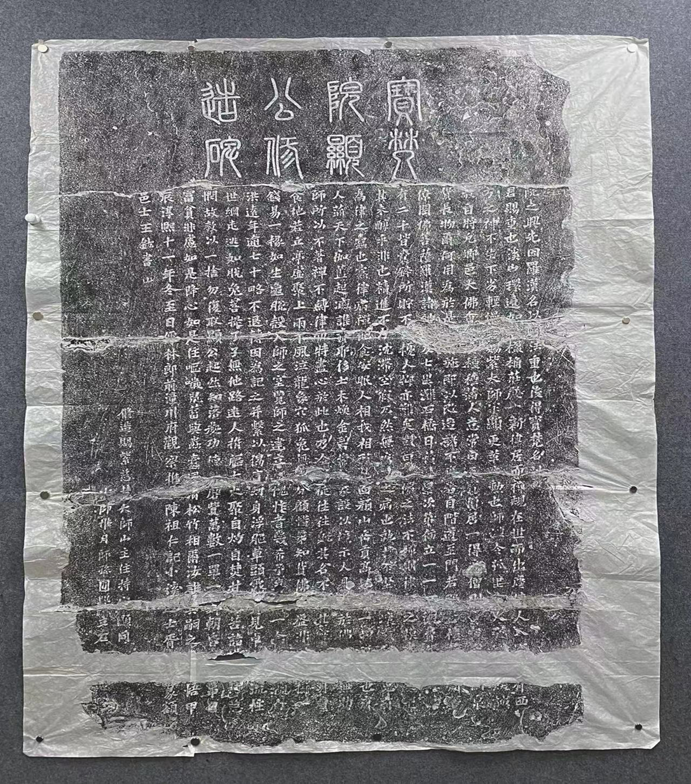

王鈜,蓬溪著名书法家。不求闻达,洁行工书,王鈜书写的宝梵院显公修造碑记,圆浑流畅、气势磅礴、苍劲有力、雄深雅健,被视为不可多得的墨宝。宝梵寺,位于蓬溪县宝梵镇宝梵村境内,始建于北宋,称罗汉院。宋英宗赵曙赐名,义为“佛中之圣,梵中之宝”。

▲宋代王鈜书《宝梵院显公修造碑》

宋孝宗淳熙年间(1174-1189),蓬溪名僧宗显任宝梵寺住持,将自己所有储存献出来改造宝梵寺殿宇、佛像、菩萨、罗汉及诸神像,使宝梵寺焕然一新。宋代潼川府观察推官陈祖仁(遂宁人、进士)撰《宝梵院显公修造碑》,对宗显法师大力称赞,认为宝梵寺之所以能成为蓬溪县境内的高大丛林,是因为“大师宗显更革之勋也。”宋代书法家王鈜书写《宝梵院显公修造碑》,至今犹存。碑高180厘米,宽100厘米许,厚15厘米许。碑文为楷书,碑额系小篆,有李斯《峄山碑》《泰山铭》的风貌,风格属于帖学一派,兼有碑味,整体沉稳端庄,风格秀美。碑文内容丰富,反映了宝梵寺的历史沿革和巴蜀禅宗的流行情况。

宋代著名文学家、书法家苏轼,曾为蓬溪鸣凤镇翔凤山静悟寺毗卢大殿书写匾额。清代道光《蓬溪县志·寺观》记载:“静悟寺,县西北三十里,翔凤山。宋时创,明弘治八年(1495)重建。有苏轼‘毗卢大殿’匾。”

三、元代蓬溪书法

南宋后期,蒙古族崛起。端平三年(1236)兵乱。遂宁府权治蓬溪寨(今蓬溪县赤城镇茶店子盐神庙石龙山)。为争夺蓬溪寨,宋蒙两军于1265年、1267年先后发起了两次较大的战事。

宋末元初时,因宋蒙两军之战,蓬溪在此期间亦动荡不安,县城曾两次被毁,典籍文献无存,蓬溪元代书法家姓名,今已无从查考。

蓬溪金仙寺,为全国重点文物保护单位,现存墨书题记20条,为蓬溪元代书法之仅存者,吉光片羽,弥足珍贵。

据成都文物考古研究所赵元祥、蔡宇琨《四川蓬溪县金仙寺藏殿元代题记及相关问题》(《四川文物》2014年第5期)和《蓬溪县志》等记载,蓬溪县金仙寺大藏殿,是四川省内为数不多的10余处元代建筑之一,殿内主体结构上保存有20处墨书题记是元代遗存,反映了建筑、移民、家庭、宗教、择吉、基层职事、社会关系、历史地理等诸方面的历史信息。

金仙寺位于蓬溪县城北六公里左右的赤城镇金仙村,处在插旗山西麓,马桑溪的二级支流东岸。藏殿坐东北朝西南,建于元泰定四年(1327)。天历二年(1329),在殿内造转轮经藏。殿内墨书题记现存由20 条,约 900余字,目前能辨认的有700余字 。墨书题记书写在梁栿、屋内额、挑斡、角梁等构件下皮,字体为楷书略带行书笔法,笔画圆润,字形偏扁。内容有颂词、纪年,以及各界人士的捐助和祈愿题记。

▲蓬溪县金仙寺元代墨书题记

金仙寺现存墨书题记,共计20条,题记内容为:

1.上祝:一人有庆,万寿无疆,天下太平,法轮常转。

2.大元泰定四年太岁丁卯,闰九月丙寅朔,初七日壬申,值开,当代修造讲僧得性,童子佛护、法护、僧护,堂头本师自昌,师叔自隆,师侄思聦等,鼎新藏殿,永镇金田。

3.普光禅院住持宝宁,长讲善昶,法侣契能、契宜;觉性院法眷□□、得勤、宝印、祖□等……

4.江西道吉安…… 喜舍宝钞伍锭;同邑刘应凤舍钞壹定……

5.俗家母亲刘氏秀,兄令狐彬、何氏,弟令狐琻,次弟杨嗣良、王氏,侄令狐继中、何氏…… 等自始及终 周成修造。伏愿诸佛加□,万灵介庥,祈家道以兴 ……

6.本县乡官至静居士李坤厚、同政谢氏,已下陈汝霖、鲁氏,陈汝泽、白氏,陈汝坚、王氏,陈汝贒等,喜舍中统宝钞壹拾定,圆成功德。惟愿龙天垂佑,鹏路高转,乃子乃孙,曰寿曰富者。

7.当方信士杜……舍□式定;杜世昌、李氏舍□式定,添圆修造。祈乞在土在田,当安当□。

8.信士王□兴、鲁氏、堂母令狐氏福等,喜舍宝钞三定,赞□修造。祈乞龙天洞(鉴)……

9.县郭二叔清安居士杨□华、杜氏,已下赵杨□、杨嗣贤等,舍钞壹定。祈乞□安□□,家给人足。

10.当方至妙居士吕悟玄、杨氏,已下吕李(硅)、王氏,吕李璋、魏氏,吕李璧、李氏,舍财赞助。祈乞荣华 并秀,福寿双全。

11.……何□□、李氏,男何□□、赵氏,吕□□、任氏,何子□、唐氏等,舍钞两定,周成修造。祈乞海宇共庆,天地齐□。

12.□□李坚之、庞氏,男李□□ 、唐氏,孙李张保、侯氏等,喜舍宝□壹定,(赞成修)造。祈乞□安□□□□□□

13.泉邑恩府范兴志、王氏,已下王文质、范文彬等,喜舍净财壹定、白麺一伯斤,添圆修造。祈乞家门转烘,后嗣繁昌。

14.本县克择阴阳官杜永福、李氏,巳下杜元道、谢氏,元亨、何氏,元吉、文氏,元瑞等,舍财增助。惟冀脉药流通,声名广布。

15.愈仙井官袁绍保、陈妙果施钞壹定,齐仙井博士何嗣宗舍钞壹定,□就功德。祈乞□□□□□□□□

16.当方女生李氏端,已下鲁顺忠、侯氏,何□□、鲁氏,孟世材等赞成修造。伏愿三宝光中长垂加护者。

17.当方女生谢氏源,已下张氏一家等喜舍净贿壹定,赞成修造。惟愿金骨不老,玉颜长新。

18.信士赵齐贤、(赵贤、何□□、何子荣、何杨震、何□□、庞□直、文支隆、文□保、罗□然、赵再兴、董叔贤、叔才、赵孝孙、杨再兴、赵忠兴、罗子龙、赵子传,祈各家安泰。

檀信杨□□、白绍荣、白绍贤、何善荣、何善聦、文福祥、王妙祥、景世震、马顶□、□□□、□森□、杜绍隆、王□一各家等,赞成修造,其祈祥□

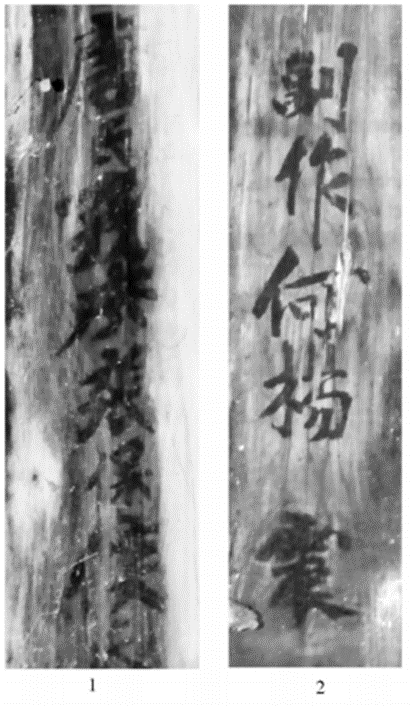

19.当方梓匠何子荣,副作何杨震、赵□□,惟……

20.当方玉皇宫讲师王允恭,仙侣何祖传,惟冀道眼洞(开)……

▲蓬溪县金仙寺元代墨书题记

墨书题记2内容, 乃为创建纪年。记载了金仙寺修建的具体时间,列出了主持修建金仙寺的僧人得性和寺内其他僧人的名号,明确了建筑物的功能为“藏殿”,是今人了解金仙寺建筑历史最直接的证据。其建造具体日期是:“泰定四年太岁丁卯闰九月丙寅朔初七日壬申值开”,即1327年10月22日。

四、明代蓬溪书法

明太祖洪武四年(1371),蓬溪改属潼川州。洪武九年(1376),降遂宁州为遂宁县。次年,蓬溪县并入遂宁县。洪武十三年(1380),蓬溪县复置,并将原青石县涪江左岸地划归蓬溪县。由此,蓬溪县在元代管辖了原长江县全境之后,现又管辖了原青石县之大部分,疆域几乎比唐宋时期增加了近两倍。这是蓬溪历史上幅员最广的时期。

(一)明代蓬溪本土书法家

明代蓬溪本籍书法家较多,明代蓬溪有进士9人、举人47人、贡生82人。这些人中工书法者不少。如席书、张庠、谭訚等均为进士书法家。民间书家也较多,留下姓名的有张绍、怀璲等。

席书(1461-1527),字文同,号元山,明四川遂宁县席家沟(今属四川省蓬溪县吉祥镇)人。明弘治三年(1490)进士,授山东郯县(今山东省郯城县北)知县。正德中,历河南按察司佥事、贵州提学副使、右副佥都御史,巡抚湖广。世宗即位,“大礼”议起,草疏以宋英宗入继大统为例,议尊皇父兴献王为皇考兴献帝,合帝意,赐召见,特旨授礼部尚书,自此世宗倚为亲信,眷顾隆异,虽辅臣不敢望。嘉靖六年(1527)二月初五日进武英殿大学士致仕,赐第京师。卒赠太傅,谥文襄。有《大礼集议》《元山文选》等。席书工书,四川省绵阳市安州区界牌镇石安村石岩寺,又名石梁庵、石岩庵,为明代探花高节读书处。寺中观音殿左后壁留有席书榜书“忠孝廉节”四个大字题刻,字高1.56米,字宽1.06米,笔画深0.2米,是一方体量巨大的摩崖题刻。席书的此方题刻很有深意。忠,是个人对配偶、对家庭、对事业、对国家的忠诚;孝,是子女对父母关爱、孝敬;廉,有公职者的廉洁奉公;节,操守、节气、骨气。“忠孝廉节”为立人之本,为官之本,为千古美德,指引着众生不在功利时代失去方向。

谭訚,明代蓬溪县赤城人,为席书女婿。明正德十六年(1521)三甲第105名进士,历官陕西副使,兵备固原,始议修边墙以御外患,因边有铁铸泉,番人数饮马于此,谭訚分兵驻守,番民不敢近境。边境安宁,大建边功,闻于朝,受上赏。

谭氏家族为蓬溪明代望族。谭訚祖父谭宗泗,明成化进士,官知县;父亲谭冠,系岁贡,官同知。谭訚工书法。清道光《蓬溪县志·金石》载:“立马堵钱氏为陶记碑,县西八十里,法华寺,明谭缵撰,其文曰《立马堵钱氏为陶记》。河南按察司副使前监御史邑人谭缵撰,贵州按察使司副使邑人张庠篆额,邑人谭訚书丹。”碑正书,字径寸,共二十行。

张绍,明代蓬溪县民间书法家,曾书《灯田碑》。清道光《蓬溪县志·仙释志》记载:“明昱,号高原,蓬溪人。万历时国师,撰《惟识论注解》一卷,并有《诗集》行世。今县东南明峰寺有《灯田碑》,明昱撰,邑人张绍书。”

怀璲,明代蓬溪县僧人、著名书法家,曾为蓬溪鹫峰寺大雄宝殿题匾。清道光《蓬溪县志·古迹》载:“大雄殿匾,县西门外鹫峰寺,明嘉靖年僧怀璲书。”该大匾横书“大雄殿”三字,右款两行,一行“大明嘉靖庚辰姑洗月僧会怀璲书”十四字;二行“大明万历己卯年僧会园庭因帖中大佛金重辉”十九字;左款一行“道光七年腊月蓬溪县知县张印贤重辉”十六字。

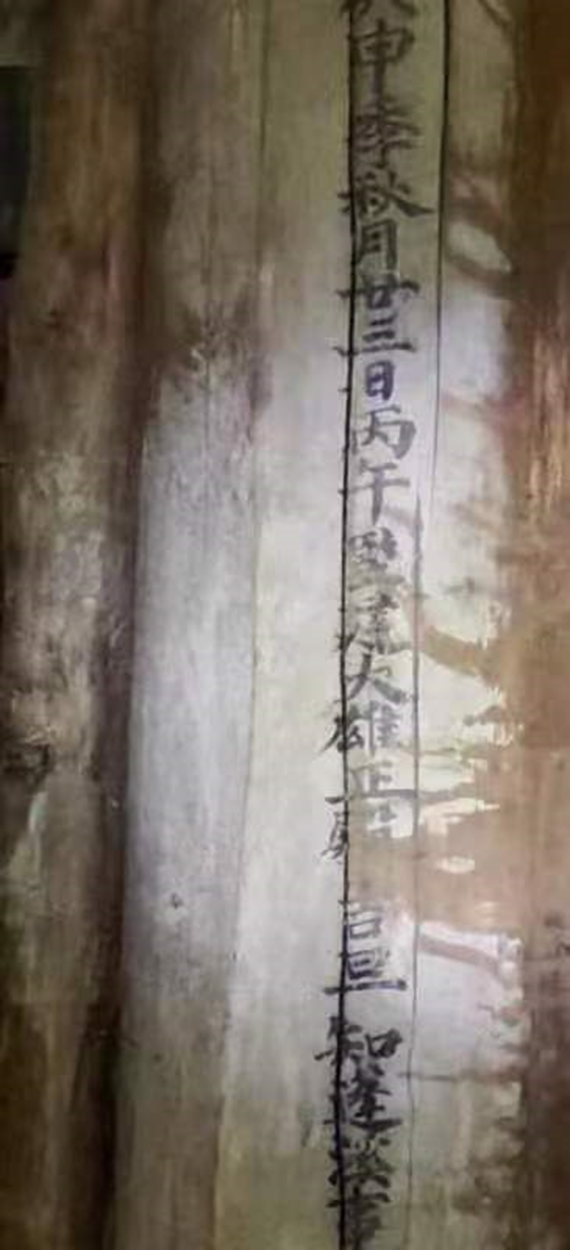

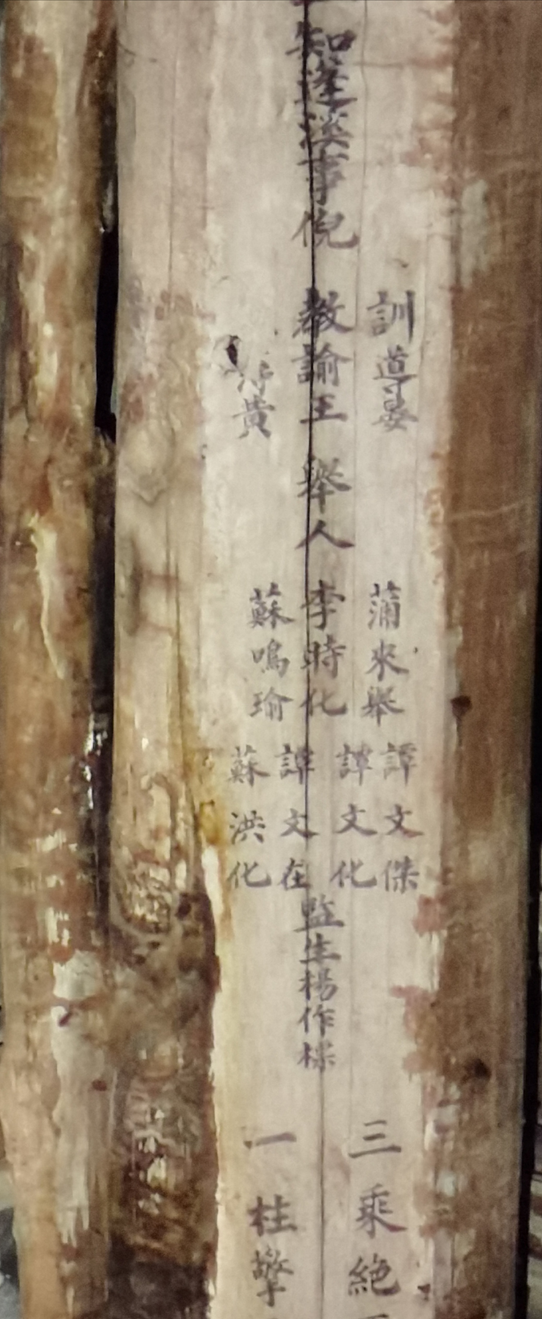

蓬溪县赤城镇打铁垭村南池寺,据清道光《蓬溪县志》寺观载:“南池寺,县南,宋建炎年建;明初圯;万历年重建。”正殿正梁墨书题记:庚申(万历四十八年,1620)季秋月廿三日丙午建大雄正殿吉旦。”

▲蓬溪县南池寺正殿正梁明代墨书题记

蓬溪县赤城镇南池寺正殿正梁明代墨书题记中涉及到的人物有:

倪参化:贵州黎平人,举人。明万历四十七年(1619)任蓬溪知县。

蓬溪县主簿黄宪章,广东饶平人,监生。

蓬溪县教谕王□□。

蓬溪县训导晏国宗,铜梁县人。

蓬溪县举人:

李时化:明万历四十七年(1619)举人。

谭文杰:明万历四十年(1612)举人。

谭文化:明万历四十六年(1618)举人。

蒲来举:明万历四十六年(1618)举人,江南甘泉县知县,赠太卿。

谭文在:明万历四十六年(1618)举人。

苏洪化:明万历四十六年(1618)举人。

苏鸣瑜:崇祯三年(1630)举人。

蓬溪县监生:

杨作标:河南巡抚杨作楫族弟。

▲蓬溪县南池寺正殿正梁明代墨书题记

(二)明代宦游蓬溪书法家

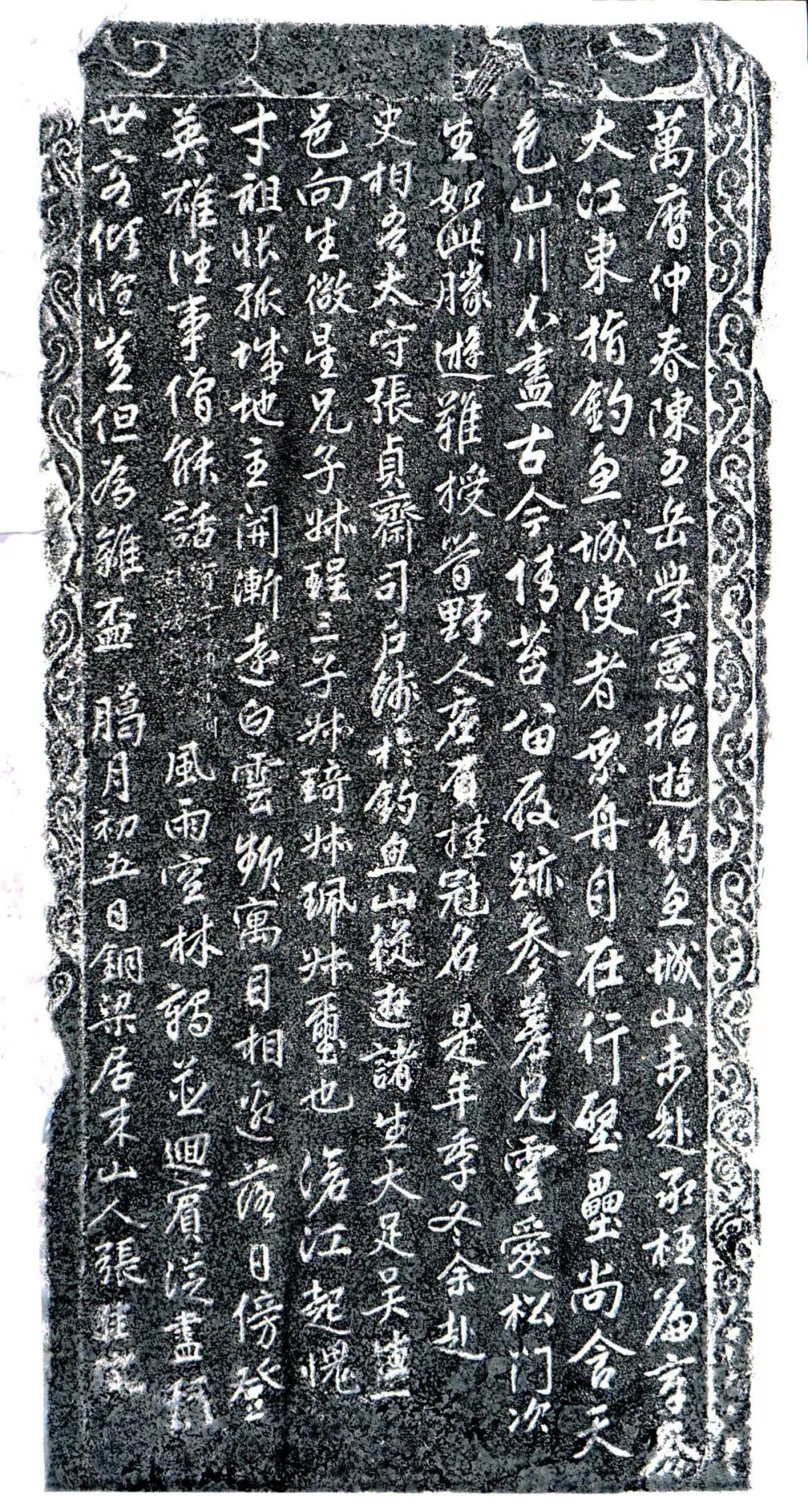

明代,宦游蓬溪并留下书法作品的书法家有四川巡抚罗瑶、礼部尚书兼东阁大学士陈于陛、兵部尚书张佳胤、翰林院侍读学士黄辉、蓬溪知县张养性和诗书画大家吕潜等人。

罗瑶,巴陵(今湖南岳阳)人,号野庭山人,明代进士。明嘉靖三十年(1551)至(1554)任遂宁知县,为官清正,不徇私情,后升任四川布政使、四川巡抚。嘉靖三十年(1551)八月,时值中秋,刚履任遂宁知县的罗瑶,便来到蓬溪县长滩寺游览。并写下七律诗《秋游长滩寺次韵》。后来,明代蓬溪知县李建中(著名医药家李时珍之子)将罗瑶诗刊刻成诗碑,竖立在长滩寺中,供游人参观。

清道光《蓬溪县志·古迹》载:“明罗瑶诗碑,县西一百二十里长滩寺。”碑草书七言律诗一首,字大小间,径二三寸,共六行。前一行“秋夜长潭寺次韵”七字;末一行正书“蓬溪县知县李建中刊”九字,字径寸;后一行“嘉靖辛亥秋八月野庭山人罗瑶书”十四字。惜罗瑶诗碑今已不存。

陈于陛(1545-1597),字元忠,号玉垒山人,四川南充人,宰辅陈以勤之子。隆庆二年(1568),考中进士。选翰林院庶吉士,授编修。万历二十一年(1593),官至礼部尚书。万历二十二年(1594)夏,诏令兼东阁大学士。著有《万卷楼集》《意见》行世,《明史》有传。

万历五年(1577)五月,陈于陛游蓬溪县长滩寺,草书七言律诗《游云台观》一首。蓬溪典史蔡一元和寺僧林诰将其刻石,长留寺中。

清道光《蓬溪县志·古迹》载:“明玉垒山人诗碑,县西一百二十里长滩寺。”碑草书七言律诗一首,字径三四寸,共七行。前一行“游云台观”四字;后一行“万历丁丑夏五月玉垒山人书”十二字;末一行正书“蓬溪典史新升射洪主簿蔡一元刊督工僧林诰”十九字,字径寸许。

张佳胤(1526-1588),字肖甫,号崛崃山人(一作居来山人),重庆市铜梁区人。明朝著名文学家。嘉靖二十九年(1550)进士,官至兵部尚书、太子太保。万历十六年(1588)病逝,年六十二,追赠少保。天启初年,追谥“襄宪”。张佳胤工诗文,为明文坛“嘉靖后五子”“后七子”之一,又与余日德、张九一并称“三甫”,著有《崌崃集》。

张佳胤晚年曾游历蓬溪县长滩寺,并撰书诗歌,由蓬溪知县李建中刻成诗碑,长存蓬溪。

清道光《蓬溪县志·古迹》载:“明张崌崃诗碑,县西一百二十里长滩寺。”碑草书七言律诗一首,字径四五寸,共七行。前一行“游云台道中偶成书留长滩寺”十二字;后一行“万历戊子夏日铜梁山人张崌崃书”十四字;末一行,行书“知蓬溪县事后学楚沅周台刻”十二字,字径二寸,又“督工僧林诰”五字,字径寸。张佳胤诗为:“千里斋心谒帝客,仙宫北望隐芙蓉。杜鹃声里群峰雨,涪水滩头古寺钟。宝地风云生两腋,玄天日月转孤筇。真形图就人难见,玉笈丹霞片片封。”字为草书,龙飞凤舞,有王羲之风格,常有人来作拓片。

▲张佳胤诗碑

黄辉(1555-1612),字平倩,一字昭素,号慎轩、怡春居士,四川南充人。明代诗人、书法家。辉幼颖异,父任湖广御史,能佐父决疑狱。稍长,博极群书,年十五举乡试第一。万历十七年(1589)进士,选翰林院庶吉士,为编修,与“公安派”袁宗道等人结成“蒲桃社”,饮酒谈禅。迁右春坊右中允,为皇长子讲官,后遭劾去职,归乡闲居,万历三十九年(1611)复官,又升少詹事兼侍读学士,翌年病卒。

清道光《蓬溪县志·古迹》载:“梓东邹鲁、金声玉振坊,县北门外,学宫前,明万历三十-年(1603)建,詹事黄辉书。”坊横书“梓东邹鲁”四字,款二行,一行“南充黄辉书”五字;又一行“万历三十一年岁在癸卯孟夏吉旦”十四字。内一面横书“金声玉振”四字,款一行,“南充黄辉书”五字。明代蓬溪,钟灵毓秀,为川北文化发达之区,故黄辉题赞蓬溪为“梓东邹鲁”。

张养性,号还初,安徽合肥进士。明万历三十八年(1610)至四十年(1612)出任蓬溪县知县。洞悉民间疾苦,发展盐业,劝课农桑,善政甚多。张养性善书法,曾为蓬溪县贾岛祠题匾“长江明月”“风流可师”两块。清道光《蓬溪县志·古迹》载:“贾岛祠,县西七十里明月山,即明月寺,祀唐主簿贾岛。前人碑志甚多,明知县张养性有‘长江明月’及‘风流可师’碑,在祠中。”

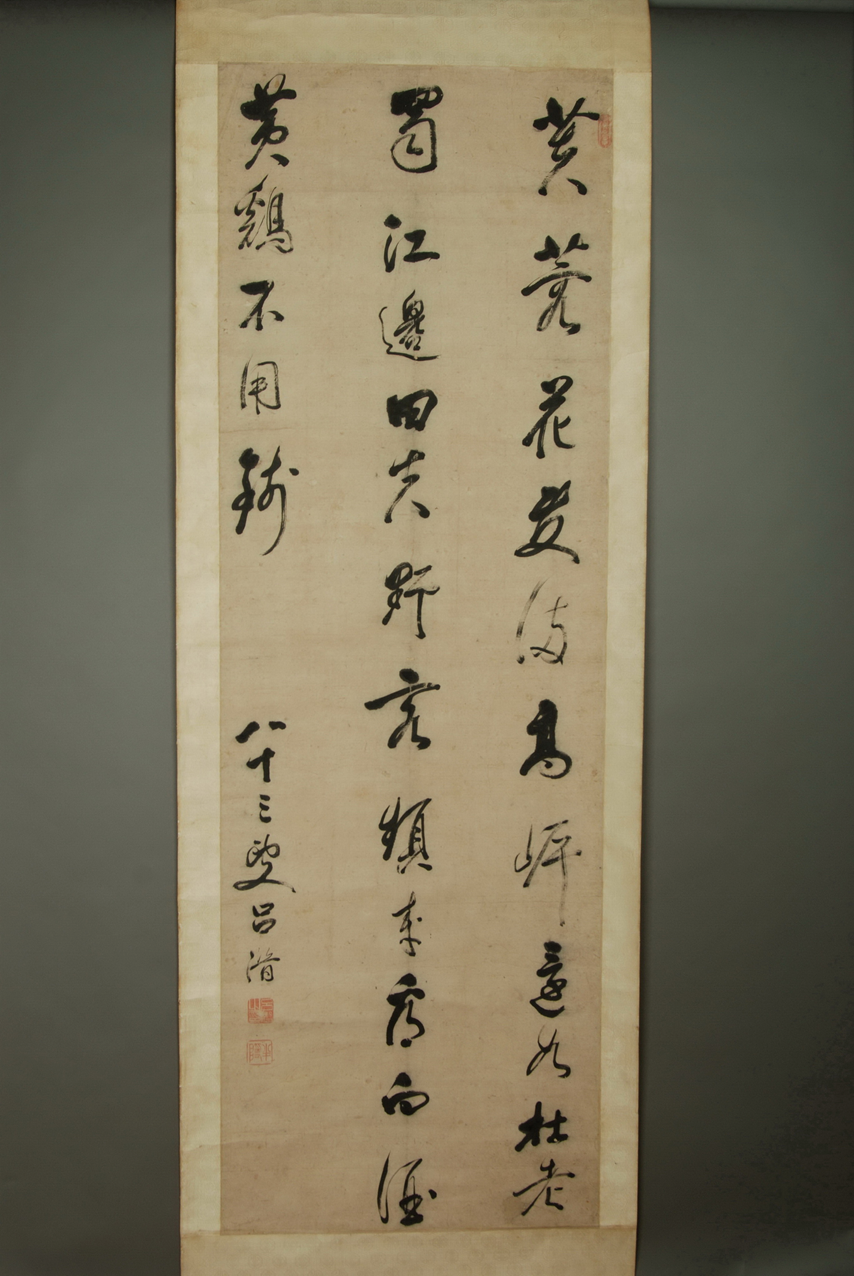

吕潜(1621-1706),字孔昭,号半隐、石山、石山农、耘叟。明代四川遂宁县北坝(今属船山区)人。南明武英殿大学士吕大器长子。明崇祯崇祯十六年(1643)进士,授太常博士。明亡后不仕。甲申(1644)受父命,奉母侨居浙江湖州府吴兴县桑苎村,后迁住扬州府泰州海陵。以蜀道险远且继有滇黔之乱,往来苕与扬者四十年。卖书画自给。清康熙二十四年(1685)冬始扶母柩旋里,并迁父柩至遂。潜于遂宁城北门外购楼三楹,题曰“课耕”,日惟徜徉山水,以诗画娱老,年八十六卒。卒葬遂宁枣子坪。入祀遂宁乡贤祠。吕潜博学工诗,善书画,向有“诗书画三绝”之誉。有《怀归草堂集》《守闲堂集》《课耕楼集》,合辑为《吕半隐诗集》。

▲吕潜书法(四川宋瓷博物馆藏)

吕潜曾到蓬溪,为蓬溪县吕氏祠堂题写匾额。清道光《蓬溪县志·古迹》载:“泉流处匾,县北门外,吕氏宗祠大门内,明太常博士吕潜书。”

蓬溪县知县周甲征热情接待了吕潜,吕潜有诗《寄周蓬溪》云:“枫叶初飞去马嘶,故人相望隔清溪。时逢大吏催加赋,我亦荒村懒课犁。每忆箧琴闲自赏,曾储斗酒未能携。白云一片难持赠,百里蓬山草树迷。”此诗载入了《课耕楼诗集》中。

转自巴蜀文史

上一篇:胡传淮︱民国蓬溪书法

下一篇:没有了!