蓬溪县有5项市级非遗名录,分别是《蓬溪书法》、《蓬溪洞经音乐》、《蓬溪大乐》、《高坪土陶》、《麦秆画》,让我们逐一走进它们的世界。

(一)传统美术

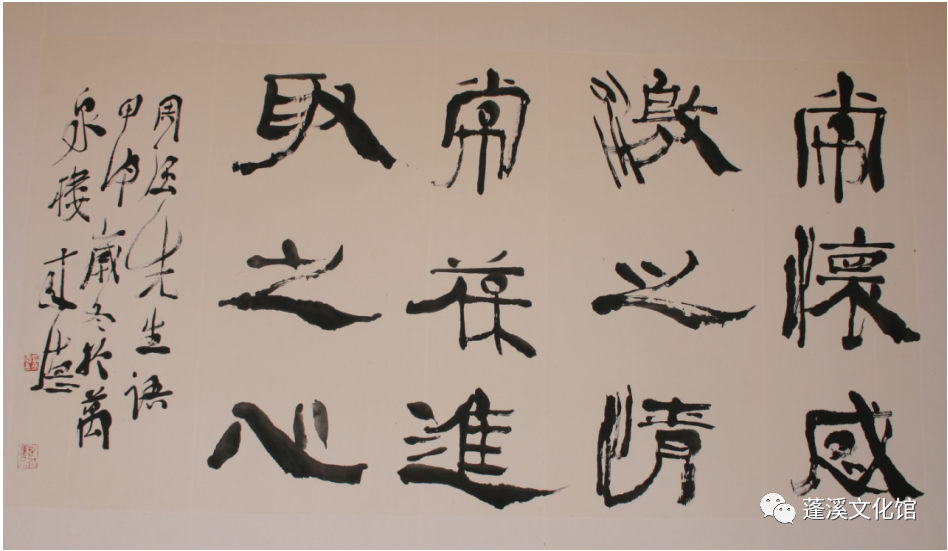

蓬溪书法

蓬溪,东晋始有县置,唐天宝元年定名,迄今已有1600多年的历史,传统文化底蕴丰厚。蓬溪民风淳朴古雅,有“五史之乡”的美誉,极具民间文化艺术发生发展的人文环境和历史土壤,蓬溪民间书风极盛,且多有历史名人墨迹。

蓬溪书法群体创作的作品,其书体包括了篆、隶、真、行、草兼而有之,各有所长,个性鲜明,风格独特。在悠久的传统、广泛的民间性基础上,县域内各地书法组织和书法爱好者自发的定期和不定期地举办各种书法笔会、展览、理论研讨,以至家庭笔会、书艺沙龙、双月笔会、看稿会等书法艺术活动。另外,每年有关部门例行举办一、二次蓬溪书法赴外地交流展览活动。

蓬溪现有中国书法协会会员13名,省书协会员25余名,市县书协会员3200余名,民间书法爱好者达3000余名。近年来,获各种奖280多项,在国内外报刊杂志发表作品2300余件,论文80余篇。在全县小学建有三处书法教学培训基础,参加全国性少年儿童书画展赛400余次,获奖160多人次。各乡镇民间书法组织逐步建立健全,活动正常开展。已基本形成书法“金字塔”组织结构。蓬溪县充分利用中国书法之乡”这一民族民间文化优势,弘扬和传承“民间特色艺术——书法”,大力发展了文化产业,促进了旅游业发展,全面提高了蓬溪县在全国及世界的知名度。同时,继承和发展优秀的传统书法艺术,有利于增强民族自豪感和民族凝聚力,是爱国主义教育的生动方式,并且,也将进一步促进我国的书法艺术发扬光大。

(二)传统音乐

蓬溪洞经音乐

蓬溪洞经音乐,亦称中国洞经音乐,源起距县城东二里的宝屏山(赤城山)。南宋(1168年)时期由宝屏山(赤城)道士刘安胜著《文昌大洞仙经》,元武宗(1310年)时期,卫琪(蓬莱山)解大洞仙经后,由梓潼刻版向外流传。蓬溪洞经音乐主要分布以县城赤城镇为主轴的宝屏山石龙寺、佛子寺、宝梵寺、灵芝寺、定香寺、高峰山道观、盐神庙、附西、宝梵、新会、蓬南、农兴等镇。

洞经音乐的各种乐曲旋律优雅、风格奇异、内容丰富、曲调古朴,既有道教音乐的飘逸、宫廷音乐的典雅、江南丝竹的柔美、儒教音乐的浑厚,也有各种民间音乐的风韵,是中国古代音乐遗存中的精品,具有极高的艺术品位和欣赏价值。经乐文语善化,倡导无为自然,三教精义圆融,旨在修身养性,情在天人合人,堪称仙经妙乐。且音乐健身、音乐强体、音乐化人,音乐娱人成为风尚。

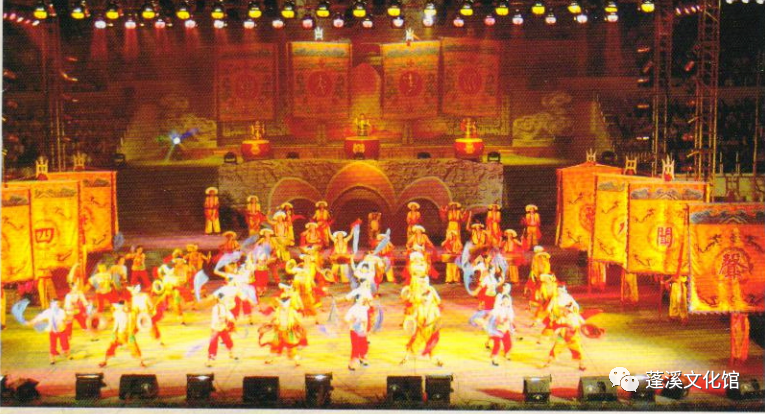

蓬溪大乐

“蓬溪大乐”(川中大乐)是流行于四川省遂宁市蓬溪县及其周边地区的民间大型传统打击音乐。据蓬溪县地方文献记载和民间相传,“川中大乐”(蓬溪大乐)源于周朝的宫廷音乐。至明末, 湖北麻城有一青年在宫廷任乐师, 后因战乱逃回老家。清初, 这位青年随湖广移民填四川, 将此乐带到四川省蓬溪县(今大英县) 蓬莱镇, 经与当地民间打击乐融合, 并随社会历史的发展不断变化改进, 渐在川中地区衍化为极具地域特色的大型打击音乐——“蓬溪大乐”传承至今, 历径300余年, 传人16代。

“川中大乐”(蓬溪大乐)节奏昂扬欢快、 气氛喜庆热烈、场面庄严华贵、乐队形态独特、演奏样式规范、曲牌结构严谨,具有鲜明的巴蜀文化特征和浓郁的四川民间风情,填补了巴蜀无大型鼓乐的空白。

(三)传统技艺

高坪土陶

据史料记载,蓬溪县高坪土陶制作始于北宋端拱年间,距今近千年,具有古老独特的蜀地风格。主要分布于高坪镇周围的各个村社。

高坪土陶现在依然沿袭古老原始的制作方式,制作过程是在没有任何图纸和任何模板的情况下,完全靠手感和经验制作出来的。传统的工匠们选用精良细腻的泥料进行浆泡,直至泥土融化、熟,再经踩、揉、和、然后巧手拉坯成型做成所需形状。制作的成品要求比例协调,圆润饱满,轮廓优美,朴实大方,晾干后施以刻花、刷花、雕填等技法进行装饰,最后上釉,装窑火烧,散热后出窑,方算完成。

高坪土陶外观朴实,持久耐用,且物美价廉,是居家,商业必备的物品。生产的主要品种有 :碗 、碟 、盘、壶、罐、坛子、缸子、泡菜坛、盆栽用盆、水壶、大水缸等数十种类型,产品远销省内外各个城市,大大满足了普通消费者的需求。

麦秆画

蓬溪麦秆画,又称麦草画、麦烫画、麦秸画、烧烫画等,是始于隋唐时代的宫廷工艺品,距今已有1500多年的历史了。工艺源于我国古代中原地区,后经历代传承,成为一种完善的艺术形式。主要分布在蓬溪县任隆镇(原黄泥乡)。

麦秆画采用纯天然原料—麦秆,经过现代技术处理进行制作,它的整个制作工序全凭手工完成,十分复杂。它的制作工艺精细奇巧,设计融合了古典与时尚元素,构图万变,效果令人惊叹。在画面风格上,以民间传统工艺为主,并大胆吸收中国画、版画、剪纸、漆画及油画等诸多技法,呈现出色泽明快,神态逼真,恰到妙处的意境。制作过程中,先将麦秆浸泡、熏蒸、漂洗,然后剖开整平,再进行拼料、下料、烫料、粘贴、装裱等步骤,每一步骤中还可细分多道小步骤。着色采取的熨烫方法,根据麦秆本身的自然光泽和质地,按照温度的高低变化,对薰烫部位分进行进行剪、裁、印、贴等色彩上的处理,使麦秆表面形成深浅不同的层次和色差,制作出既古朴典雅、富丽堂皇,又惟妙惟肖、栩栩如生的艺术作品。

麦秆画是民间纯手工艺技术,它充分利用天然麦秆的自然光泽和材质,表现了天地风雨、花鸟虫鱼、人物风景、花卉动物等形象,制品栩栩如生,巧夺天工。其一幅作品的完成要经历割、漂、刮、碾、烫、熏等多道工序,制作精细而繁琐,过程漫长而艰辛,对制作者的耐心、毅力以及审美能力等都是一种考验。正因我们中华民族劳动人民的勤劳和坚毅的品质,才造就了麦秆画这不可多得的艺术精粹。