眼观画形,心悟画意,神会画韵,是我欣赏画作的三个步骤,也可以称之为三个层级。不过欣赏杜昆的画是个例外,尤其是走进北京798艺术街区参观他的“谐波”主题个展,因为除了“看——悟——会”,还要增加“听”的方式,如果不去“听”画,不“耳闻其声”,就一定会直呼“看不太懂”。

为什么欣赏杜昆的画非“听”不可呢?要解此惑,需先知杜昆其人,其画。

杜昆是个怎样的人?

“画家一只,乐人半只。”这是杜昆曾经在社交网站上对自己的简介。

是的,杜昆是个画家。

杜昆出生在四川蓬溪,父亲是美术教师,在父亲的熏陶下,杜昆从小就爱上了画画,后来考上中国美术学院附中,高中毕业如愿升入中央美术学院,2007年从油画系第四画室毕业后成了一名专业画家。

杜昆是个音乐人。

杜昆从小就热爱音乐,尤其酷爱摇滚音乐。虽然从未专门学过音乐,但因为有童年时代音乐课上的启蒙,有少年时代在校园里与黄家驹的《长城》神交,有与同学父亲的破木吉他结下的缘,他身上的音乐细胞自然也就与日俱增。

步入青年时代,杜昆的音乐才华厚积薄发。2000年,杜昆组建了第一支乐队——涂鸦;2004年,杜昆的第一张唱片《Where My Angel Sleeps》问世,写歌、录歌、混音等全由他一人完成;2007年,杜昆和他的乐队登上了摩登天空音乐节的舞台;2012年,第二张个人专辑《清波街上空的幽灵》问世。

杜昆不是一般的画家,因为他的绘画艺术成就很不一般。

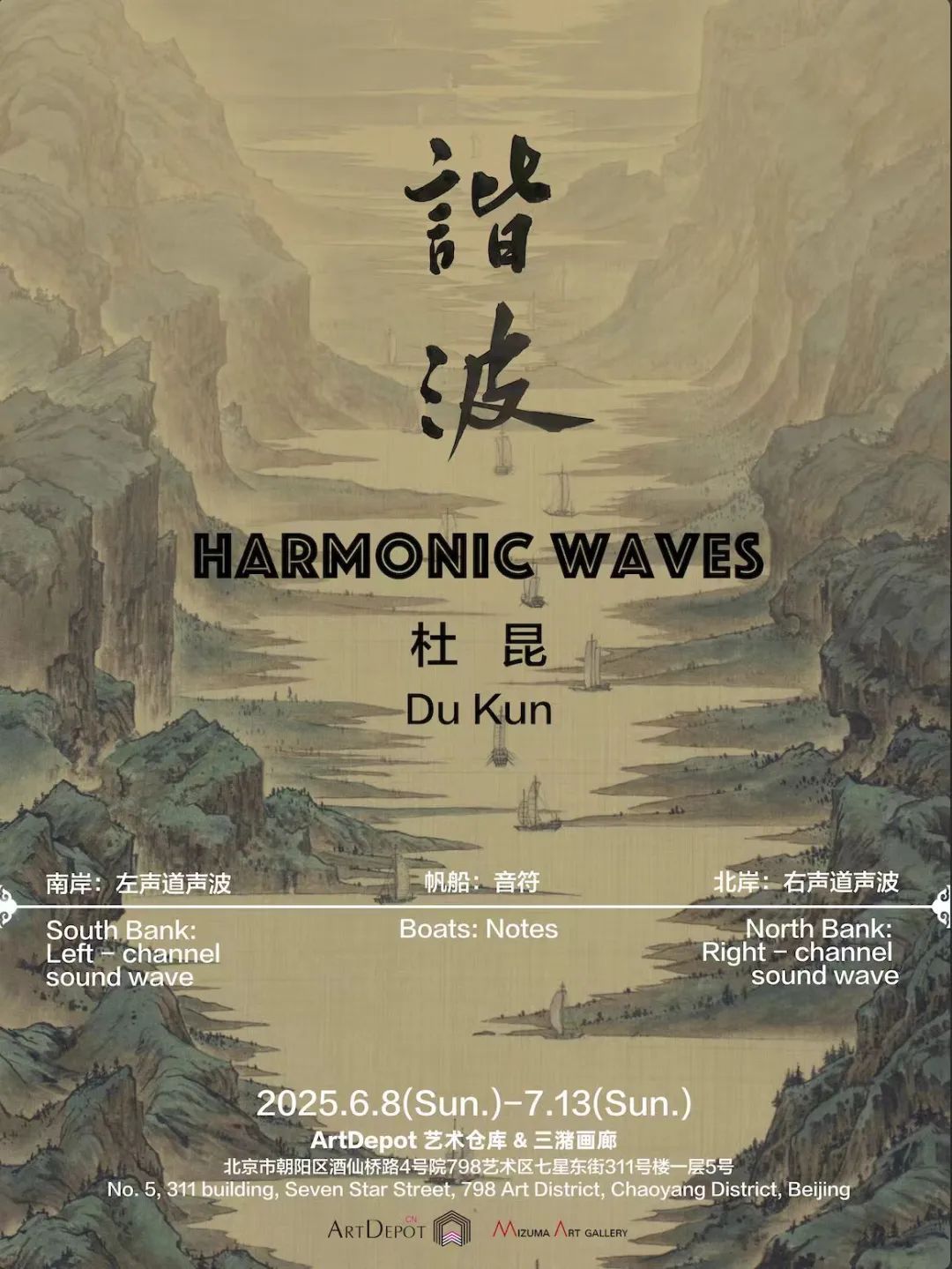

2010年,杜昆大学毕业刚4年就在北京举办了《被盗的世界》主题画展,这是他职业生涯的第一次个展。之后分别于2011、2013、2016年先后三次在北京举办了《他的国》《脉象》《众神闹》主题个展。

杜昆的画作还在国际画展中频繁亮相。2016年在日本东京三潴画廊举办个展《众神闹》,2019在纽约Mizuma & Kips画廊举办《须弥诸景》个展。此外,还有2010年的釜山双年展、2016年美国斯宾塞美术馆群展、2020年香港Sovereign亚洲艺术奖入围展等。

杜昆个展次数多,群展规格高,甚至有作品被美国斯宾塞美术馆收藏,这在年轻画家中实属罕见。除此之外,杜昆作品获奖层次和频率也是很多青年画家望尘莫及的,比如与盛世长城Saatchi & Saatchi合作的广告作品获得One Show广告奖金奖,纽约第96届ADC年度设计⼤奖,铜⽴⽅奖,2020年入围香港Sovereign Asian Art Prize亚洲杰出艺术奖。

杜昆不是一般的画家,还因为他的创作手法不一般。

科班出身的杜昆属于先锋派,他将“颜料”(绘画)和“声波”(音乐)两个不同的艺术界别合二为一并且获得了广泛认可。所以,把这位敢于突破传统探索跨界融合并取得成功的先锋画家称之为“新跨界实验派”应该是恰如其分的。

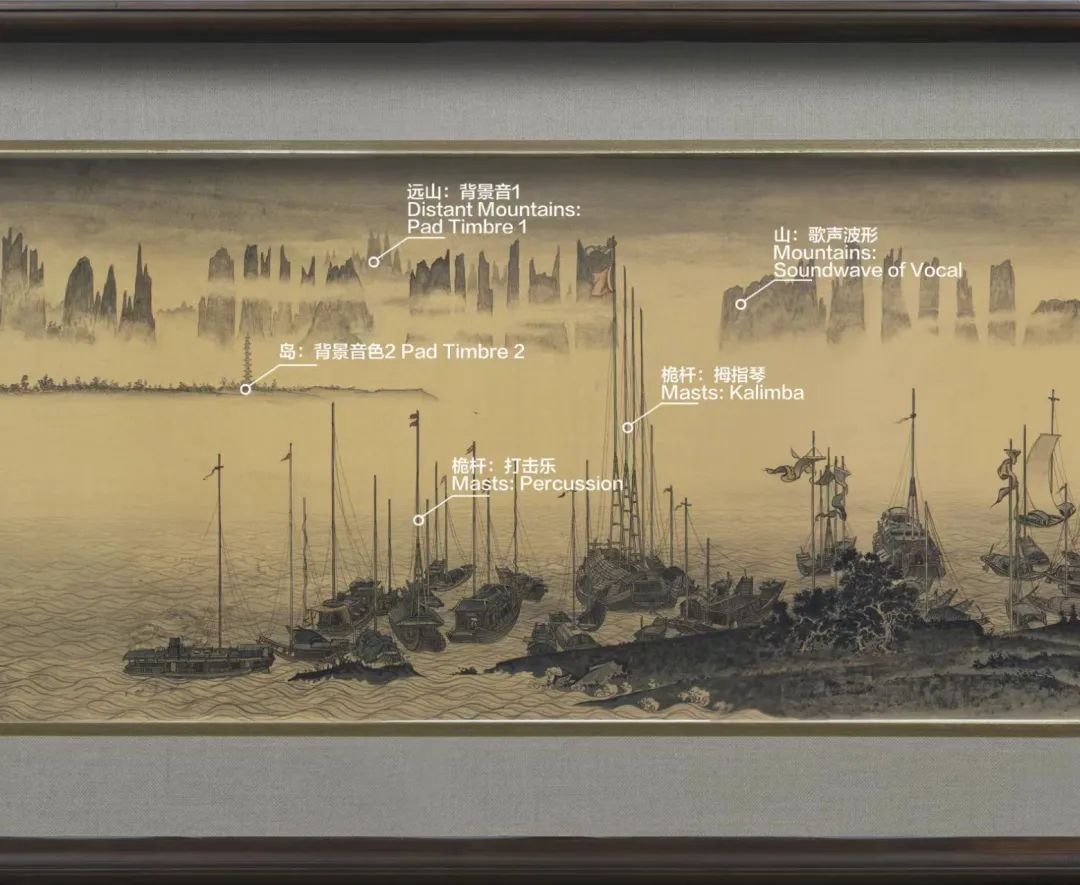

从创作手法来看,在油画创作中通过“媒介革命”使用3D技术,是杜昆“脉象”个展的主要特点。比如欣赏他的《无字碑》,观众就需要戴上3D红蓝眼镜。而借助“技术融合”将音乐元素和声波艺术植入画作的前卫探索,完美地诠释了颜料与声波本身就是同一种能量的不同形态的理念,这也是这次“谐波”个展7件声波国画作品的共同特征。

(杜昆声波国画《洞庭夜渔》配乐合成标识截图)

“谐波”个展呈现的7件作品分别是《寒夜南歸》《鼓帆踏浪》《伊基神殿》《喊山》《南曲北折 西来东去》《洞庭夜渔》《登楼》,它们均为以山水长卷的形式呈现的国画,其创作过程无一不是将每个声音的不同特性幻化成不同层次的风景,因而颠覆了单纯的绘画形式,突破了传统绘画的技术边界,实现了对传统的创造性转化,展示了音乐和绘画的完美交融。

总之,杜昆此次展出的“谐波”系列国画是跨感官体验的艺术创作。也可以这样说,这些画不单纯是画给观众看的,也是画给观众“听”的。如果参观者不借助“音乐视觉化”和“绘画听觉化”重构艺术感知方式,只“观其画”而不“听其声”,“看不太懂”便在情理之中了。

欣赏杜昆的画究竟“听”什么,怎么“听”呢?

“听”杜昆的画,既不同于欣赏手机播放音乐,也不同于在音乐会现场观演,更不同于单纯地听为画作配的曲子,而是有“听”的步骤,有“听”的技巧。

以“听”《喊山》为例吧。

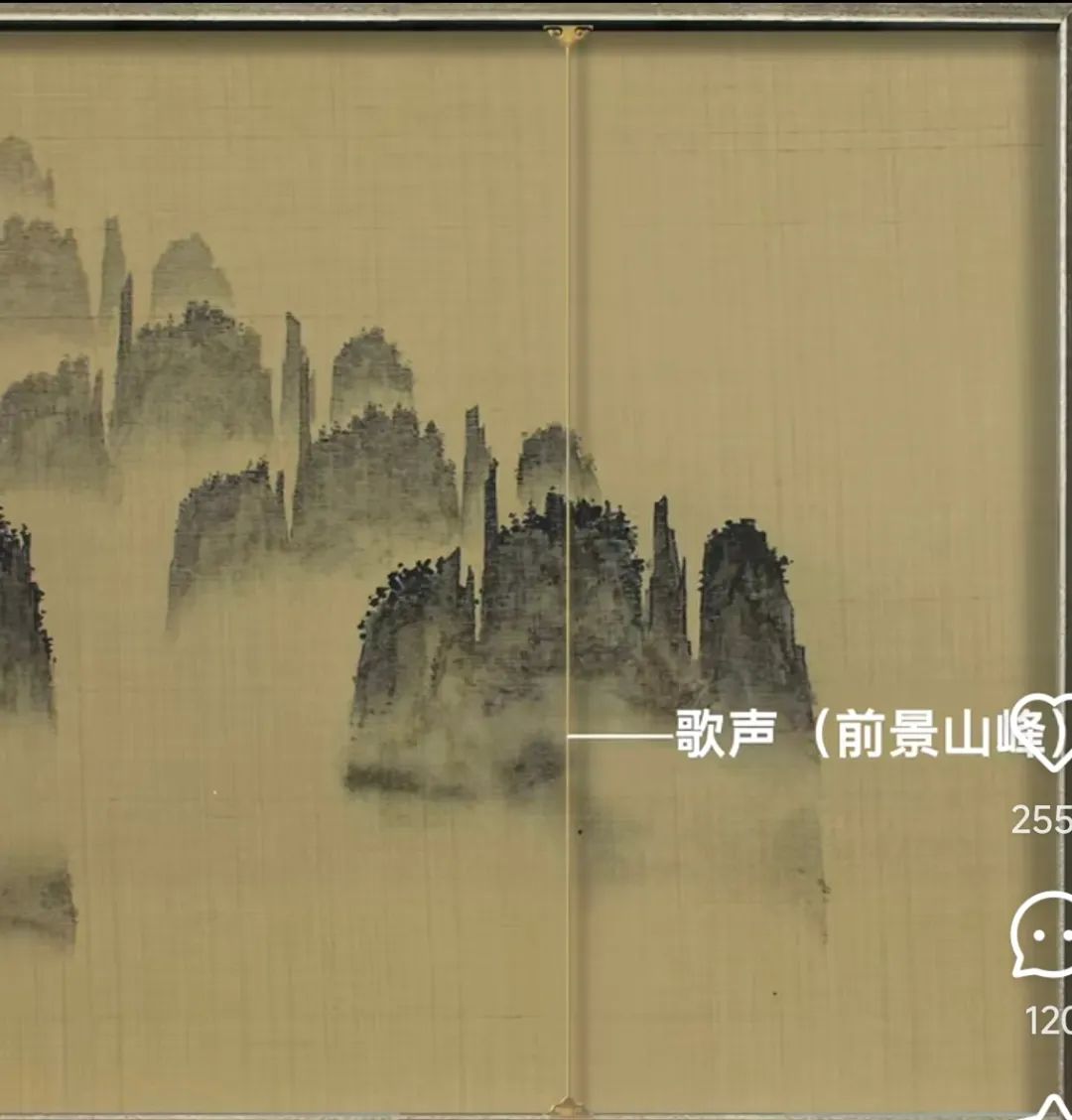

(杜昆声波国画《喊山》)

走进“谐波”展厅,画虽不多,但每一件都是精品,至于为什么是精品,是怎样的精品,作为外行我无法深究,既然慕名而来,对杜昆的实力也就深信不疑。

站在《喊山》前,我先是粗略浏览了一遍画面:兀立的孤峰,林立的险峰,斗奇的群峰,其形诱人;水墨的浓淡,山色的空濛,笔触的韵律,其色迷人。

对画作的题材和画面内容有了粗略了解之后,我便拿手机扫码“听”画。

扫码之后,画屏顿开,先是出现了画幅右侧的边框,随着播放头渐次推进,画面呈扫描式匀速推进。画前留白一过,音乐骤响,这个时候如果专注于对音乐的好奇,所得可能就有限了,因为你听到的每一个音符都是画的一部分,每一句歌词对应的都是景物,每一节旋律对应的都是色彩。所以,“听”画的时候需要做到声画对应,点位对应,听其声,观其形,品其韵,方能综合感受作品的艺术魅力和艺术的张力。

(杜昆声波国画《喊山》序曲截图)

《喊山》的声波在画前留白是静默的,前景山峰一出,歌声骤起,“咦哟——咦诶——”,唱词余味悠远。近山青黛,远山层叠,回声飘渺,不由你不油然而生“看着声音一点点传播到远处山上的顿悟”。

当山景渐远渐淡,回声就渐缓渐弱了。及至画面消失留白,歌声戛然而止,这个时候就不由你不进入“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的意境,不由你不产生“此时无声胜有声”的美感。这般奇妙,又“何尝不是一种通感”呢?

几秒钟的短暂静默之后,歌声再起,高亢迂回,余音回荡,深谷传音。声波在延长,远山在延伸,不由你不产生“南方的喊山对应着北方的信天游的幻象”。

(杜昆声波国画《喊山》远山层叠截图)

用心“听”《喊山》,每一抹色彩都是声波的律动,每一道线条都是艺术的脉动,静态的画面得以立体延伸,人声与回声的声波立体化,可视化,一幅可听、可看、可感的水墨长卷也就立在眼前,存于大脑了。

“天!表达出了画画人的心!”观众在《喊山》视频评论区的留言不正是“眼观其形,耳闻其声,心悟其意”后“神会其韵”而迸发的心声吗?

“画中藏音乐,音乐现画境”,这是杜昆声波国画的本质特征。杜昆说:“我的画布是凝固的乐章,而展厅应该成为交响乐池。”所以,欣赏杜昆的画,可以“听”出旋律不是旋律而是“色彩”,节奏感不是节奏感而是“素描关系”;可以“听”出大调响起色彩鲜艳,小调响起色彩黯淡;也可以听出高音让人感知高光,低音让人感知阴影;还可以“听”出有歌词是具象绘画,无歌词则是抽象绘画。

观画闻声,听音见色,声色共生,如此欣赏,杜昆的声波国画也就入眼入心了。

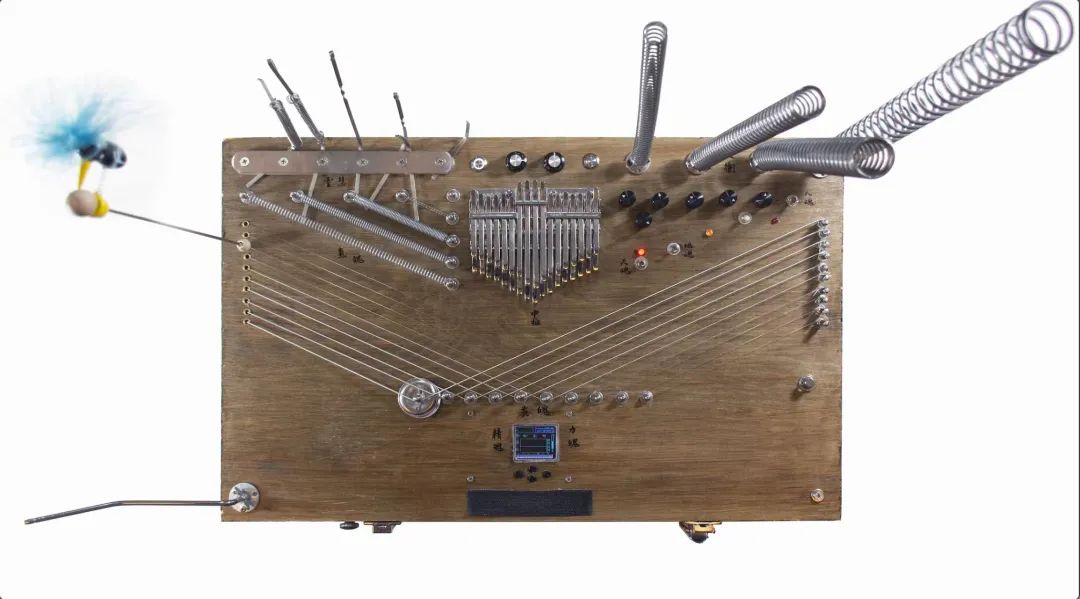

(声波系列作品作词谱曲、编曲配乐、混音合成均为杜昆杰作。图为杜昆自创的合成音乐的乐器)

在数字时代,在新媒体艺术时代,杜昆成功地将“绘画”和“音乐”两种媒介完美地融于一体,让观众有了“听”画的奇特享受,这位“新跨界实验派”青年画家堪称艺术领域的“范式创造者”。

(艺术家杜昆)